Détails du terme - Anet (Château) 2e partie

Anet (Château) 2e partie

Vestiges du « mobilier Penthièvre »

Le 12 décembre 2012, deux de ses éléments figurèrent dans une vente publique parisienne à Drouot-Richelieu :

- un bureau plat par Pierre Fléchy, en bois laqué et vernis européen ;

- une commode par Léonard Boudin en placage de bois noirci et vernis européen, à portes découvrant tiroirs et coffre, dont le dos est marqué au fer d'une ancre marine, attribut symbolique du grand amiral de France, entourée des lettres A et T pour Anet.

- une commode « en placage de bois de satiné » à ressaut central estampillée par Nicolas Petit (époque Transition) portant la marque au fer du mobilier ducal au château d'Anet a figuré à la « vente de la collection d'un grand amateur français » par la maison Sotheby's à Londres le 7/12/2000 (reprod. coul. n°127 du catalogue).

Une vue cavalière du château, miniature aquarellée de Louis-Nicolas van Blarenberghe (1716-1794), figure dans une vente mobilière à Paris du 5 avril 2017.

L'ère des destructions

À la Révolution, le duc de Penthièvre n'émigre pas. En 1793, il meurt dans son lit dans son château de Bizy, laissant ses domaines à sa fille unique, Louise Marie Adélaïde de Bourbon, duchesse d'Orléans.

Cinq semaines plus tard, ses biens sont confisqués par la Nation.

Le château d'Anet, placé sous séquestre, reste sans entretien. En 1794, le mobilier est mis en vente à l'encan.

Le 10 juin 1795, Moulins, commissaire de la Sûreté Générale, fait procéder à la profanation du tombeau de Diane de Poitiers. Le caveau est ouvert et le cercueil forcé. Son contenu est promptement transporté au cimetière du bourg. En 2010, les restes de Diane de Poitiers seront exhumés pour être replacés dans le caveau sépulcral, lors d'une cérémonie publique.

Le 1er février 1798, le domaine est vendu en quatre lots. Le lot comprenant le château et ses jardins est acquis pour trois millions deux cent mille francs, par les sieurs Driancourt et Baudoin, qui le transmettent aussitôt aux banquiers Ramsden et Herigoyen. Ces derniers le dépouillent alors de ses éléments extérieurs et intérieurs pour les vendre.

En 1804, Demonti fils, nouveau détenteur, continue le dépeçage en abattant les arbres du parc et faisant démolir à l'explosif les deux tiers de la demeure, le corps central et l'aile droite[12], ce qui finit par indisposer la population locale. En 1811, la chute mortelle d'un ouvrier qui commençait à dégarnir la toiture de l'aile gauche du château, déclenche une émeute qui le contraint à abandonner son entreprise de liquidation et à s'enfuir.

En 1820 les restes du château, vide et abandonné, sont restitués à la Marie-Adélaïde de Bourbon, duchesse douairière d'Orléans, qui mourra l'année suivante. Devant l'ampleur des travaux de réparation à entreprendre, son fils, Louis-Philippe d'Orléans, le vend en 1823 à Louis-François Passy, ancien receveur général. Celui-ci ne l'habite pas et ne fait que clore par un mur l'extrémité restée béante de l'aile gauche, à laquelle se réduit désormais le château.

L'ère des Restaurateurs

En 1840, toujours en mauvais état, le château d'Anet est acquis par le comte Adolphe de Riquet de Caraman, qui y entreprend une première campagne de restauration.

L'intérieur des pavillons et la moitié Sud de l'aile sont réparés et aménagés. L'ancien vestibule servait de charetterie [13] et le reste des bâtiments côté jardin n'avait plus de toiture. Le portail d'entrée est restauré : Au sommet, des copies remplacent le cerf et les 4 chiens qui étaient des automates ; l'horloge, autrefois astronomique, n'indique plus que l'heure.

En remplacement de la galerie que comportait l'aile droite disparue, devant la chapelle, le portail de celle-ci reçoit un péristyle. Des autels y sont installés. Les travaux effectués alors sont menés par l'architecte Auguste Caristie.

À la suite de revers de fortune des Caraman, en 1860, Anet est acheté par l'agent de change parisien Ferdinand Moreau, qui mènera à partir de 1863 une seconde campagne de travaux. Les toitures sont rétablies, l'aile Nord est reconstruite par l'architecte Bourgeois, qui copie l'autre extrémité restée quasi-intacte.

La décoration et de l'ameublement sont reconstitués avec l'aide du peintre Faivre-Duffer, qui y retrouve les Apôtres, quatre grandes tapisseries, des fragments d'anciens vitraux (reposés dans la fenêtre de la bibliothèque), des meubles, panneaux et débris peints.

Moreau reconstitue la propriété par l'achat du Grand Parc, en 1868.

En 1879, le cryptoportique (soubassement du corps central) enfoui et considéré jusque-là comme détruit, est redécouvert.

En juillet 1869, l'aquafortiste vendéen Octave de Rochebrune en représenta la porte principale (épreuve numérotée 40 et datée de septembre 1869 - collection particulière).

Entre 1904 et 1906, le comte et la comtesse Guy de Leusse, fille de Ferdinand Moreau et héritière du château en 1884, commandent au maître verrier Charles Lorin, de Chartres, des vitraux pour la chapelle.

En 1913, Roux signale le pavement d'un « petit cabinet de curiosités » provenant du château d'Écouen, ainsi que les panneaux des battants de portes partiellement dorés de la salle des Gardes (1er étage), et des petits pavés au chiffre de Diane de Poitiers qui sont d'origine.

En 1914-1918, M. et Mme de Leusse y installent, comme d'autres châtelains français, un hôpital auxiliaire de La Croix-Rouge.

M. de Leusse meurt à Anet le 22 août 1940, son épouse quatre années plus tard à l'âge de 82 ans. Elle écrit au sous-préfet une lettre dans laquelle elle le prie d'intercéder auprès de la Kommandantur de Chartres pour que le château, inscrit aux monuments historiques, soit vidé de toutes ces voitures, camions et dépôts d'essence de l'armée allemande qui représentent un danger évident alors que des survols ont lieu.

Lettre de Mme de Leusse au sous-préfet d'Eure-et-Loir sur Commons

À sa mort en 1944, le château revient à sa petite-fille, Mme Charles de Yturbe. Depuis 1971, Jean et Alexandra de Yturbe en sont propriétaires.

L'intérieur de la chapelle forme une rotonde décorée de pilastres en marbre blanc et de statues des apôtres,. Cette rotonde est surmontée par une coupole à caissons, dont la structure originale, composée de cercles entrelacés de caissons, donne l'illusion d'une coupole haute d'une dizaine de mètres, alors que sa hauteur est en réalité de 3,5 mètres . Cet effet d'optique en trompe-l'œil a été conçu par l'architecte Philibert Delorme.

Propriété privée et habitée, le château, sa cour et la chapelle, sont ouverts à la visite du public. Ses pièces sont meublées par certains meubles d'époque, et des achats plus récents[Note 2].

Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 25 mars 1993.

Bibliographie

- Ed. Lefèvre, Recherches historiques sur la principauté d'Anet, 1862, Chartres, imprimerie de Garnier, 1 vol. in 12°, XII+260 p. Ill. (imprimé à 137 ex.) ;

- Rodolphe Pfnor, Monographie du château d'Anet construit par Philibert de l'Orme en 1548..., Paris, 1867, lire en ligne [archive] ;

- Pierre Désiré Roussel, Description du château d'Anet, 1875, Paris, D. Jouaust, un vol. in 4°, III+215 p. 53 planches hors-texte, lire en ligne [archive] ;

- Alphonse Roux, Le château d'Anet, Paris, Henri Laurens, 1913, 124 pages, ill. de 41 gravures et un plan ;

- Daniel Leloup, Le Château d'Anet, Belin, 2001, 159 p.

Filmographie

- Les premières scènes du film Opération Tonnerre ont été tournées au château d'Anet en 1965[16].

- Quand la panthère rose s'en mêle, sorti en 1976.

- Plusieurs scènes du film Mary Reine d'Écosse du réalisateur Thomas Imbach, sorti en 2013, ont été tournées dans l'enceinte du château.

- Le portique d'entrée semble avoir inspiré celui du château dans le film de Tim Burton, Edward aux mains d'argent, dont la partie supérieure représente un cerf entouré de deux chiens de chasse.

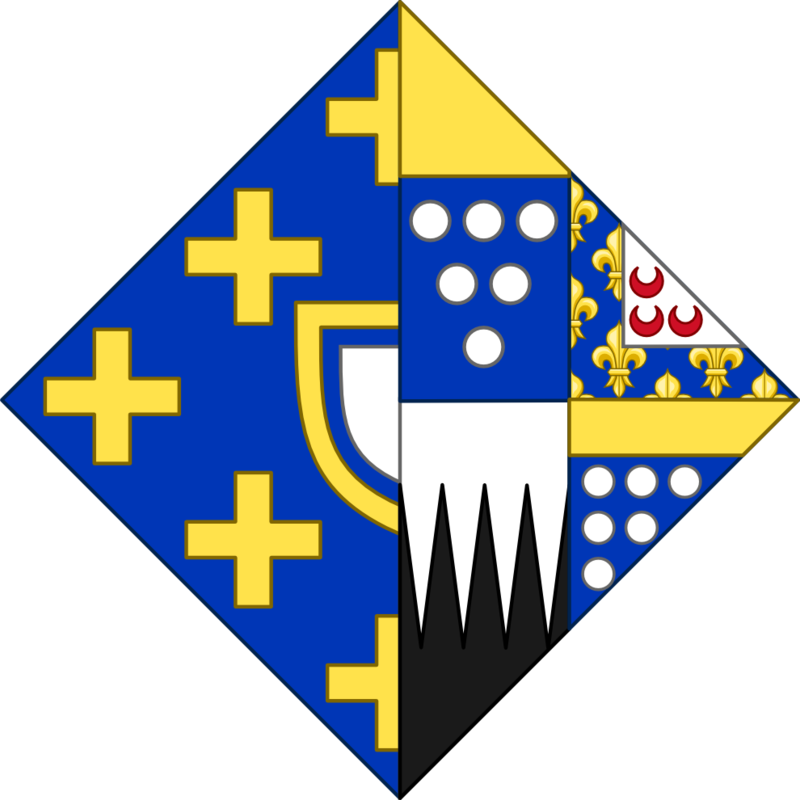

Les armes de Diane de Poitiers :

Parti, au 1 : d'azur à 8 croisettes d'or posées en orle autour

d'un écusson aussi d'or comblé d'azur et l'azur rempli d'argent (qui est de

Brézé),

au 2 : écartelé ; aux 1 et 3 d'azur à 6 besants d'argent au chef d'or (qui est de

Saint Vallier ) ;

au 2, d'azur semé de fleurs de lys d'or au quartier d'argent à trois croissants

mal ordonnés de gueules (qui est du duché de Valentinois) ;

au 4, d'argent aux emmanchès de sable (qui est de Ruffo de Calabre ).

Sources :

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Armes_de_diane_de_poitiers.png

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Anet