Détails du terme - Anet (Château) 1er partie

Anet (Château) 1er partie

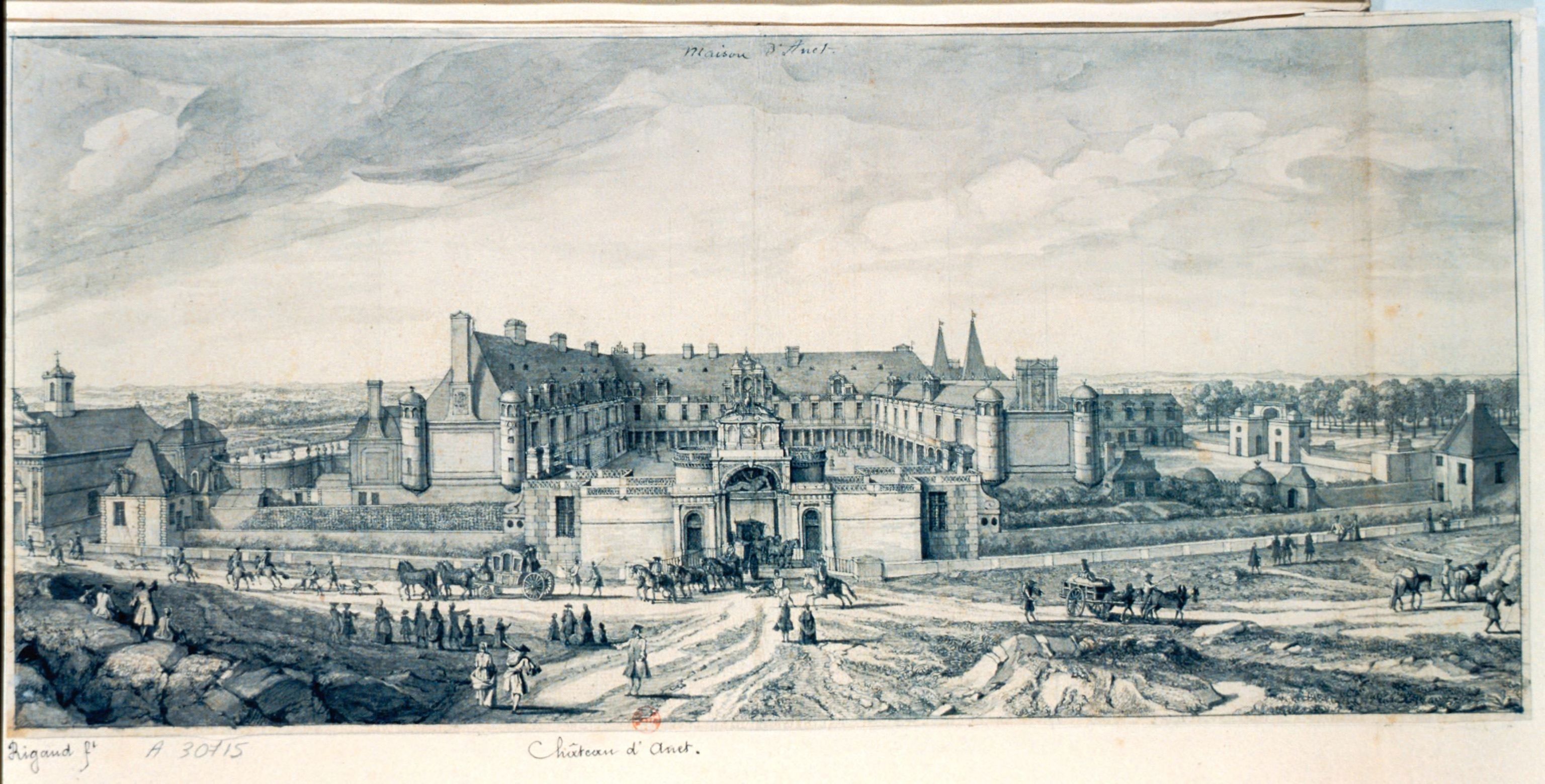

Le château d'Anet (prononcé [a.nɛt]) est un château de style Renaissance situé en Eure-et-Loir, que le roi Henri II de France fit construire au XVIe siècle pour sa favorite, Diane de Poitiers.

Charles le Mauvais, comte d’Évreux, avait construit un château fort à Anet au XIVe siècle sur un plan quadrangulaire, cantonné d'une tour à chacun de ses angles et cerné de profonds fossés. Charles V le Sage le fit démanteler et détruire en partie en 1378.

Par lettres données en 1444, Charles VII remit les seigneuries d'Anet, de Bréval, Montchauvet et Nogent-le-Roi, au grand sénéchal de Normandie, Pierre de Brézé en remerciement pour avoir chassé les Anglais de Normandie.

Jacques de Brézé, également grand sénéchal de Normandie, succéda à son père Pierre de Brézé, tué en 1465 à la bataille de Montlhéry. Il épousa Charlotte de Valois, fille du roi Charles VII et d'Agnès Sorel en 1461. Leur fils, Louis de Brézé, aussi grand sénéchal de Normandie, hérita ensuite d'Anet en 1494. Mort en 1531, il laissa une veuve beaucoup plus jeune que lui et d'une grande beauté, Diane de Poitiers.

Le roi François 1er nomma en 1530 Diane de Poitiers, très en vue à la cour, préceptrice de son second fils, le futur roi Henri II. Elle resta sa confidente après le mariage de celui-ci avec Catherine de Médicis en 1533 et devint sa favorite vers 1538. Vers 1540, elle entreprit de faire reconstruire le château d'Anet.

Connaisseuse en art, elle s'assura la collaboration des meilleurs artistes de son temps, l'architecte Philibert Delorme, le sculpteur Jean Goujon, le peintre Jean Cousin.

L'édifice qu'ils réalisèrent comportait trois corps de bâtiments, disposés en « U », face à l'entrée, autour d'une cour d'honneur. En arrière de chacune des ailes, une cour latérale desservait des dépendances. Dans la cour ouest, sur la droite, étaient les restes de l'ancien château de Charles le Mauvais et de Louis de Brézé avec au centre une fontaine.

Des murs écrans et des cours intermédiaires permettaient d'éloigner visuellement les écuries du logis principal.

En arrière du logis central, s'étendait un jardin dans le style de la Renaissance, composé de parterres carrés alignés, entouré d'une galerie d'arcades couverte, comportant à chacun de ses angles un pavillon.

De vostre

Dianet - de vostre nom j'appelle

Vostre maison d'Anet - la belle architecture,

Les marbres animez, la vivante peinture,

Qui la font estimer des maisons la plus belle.

— Joachim du Bellay, Les Regrets

Seule subsiste aujourd’hui, de son plan originel, l'aile gauche, modifiée au milieu du XVIIe siècle, et la chapelle qui était enclavée dans l'aile droite, les deux autres corps de bâtiment (à l'exception de la chapelle) ayant été détruits pendant la Révolution.

Un des dessins du Primatice annoté a annet (Phèdre et Hippolyte, Musée du Louvre), est sans doute un projet pour les vitraux commandés au maître verrier Nicolas Beaurain en 1548. À Anet, le style de Primatice était également visible dans les anges porteurs des instruments de la Passion sculptés en bas-reliefs à la voûte de la chapelle (in situ) et dans le groupe de la Diane chasseresse qui surmontait l’une des fontaines, aujourd’hui au Louvre.

Philibert Delorme plaça, au-dessus du portail du château, la « nymphe de Fontainebleau », relief de bronze semi-circulaire que François Ier avait commandée à Benvenuto Cellini pour ce château et qui n'y fut pas installée. Au-dessous, on peut lire la devise : « PHOEBO SACRATA EST ALMAE DOMUS AMPLA DIANAE, VERUM ACCEPTA CUI CUNCTA DIANA REFERT »[5],[6].

En juillet 1547, peu après la mort de François Ier, le peintre Léonard Limosin livra à Saint-Germain-en-Laye douze apôtres peints en émail d’après des cartons en couleur de Michel Rochetel, eux-mêmes faits d’après des dessins de Primatice (Étude de drapé pour saint Paul et Étude de drapé pour saint Thomas). Selon les souhaits de François Ier, dont les plaques émaillées portent le « F », ces douze apôtres auraient dû orner les douze pilastres de la chapelle Saint-Saturnin du château de Fontainebleau. Le nouveau roi, Henri II, en décida autrement et les fit placer, dès 1552, dans des boiseries de la chapelle du château d'Anet. Ils sont aujourd’hui au musée des Beaux-Arts de Chartres. Leurs cartons servirent pour la réalisation d’une seconde série, non plus au chiffre de François Ier mais à celui de Henri II (musée du Louvre)[3].

Alexandre Lenoir fit acheter quelques fragments d'architecture et de sculpture aux démolisseurs pour nourrir le musée des Monuments français à Paris, alors situé dans l'actuelle École des Beaux-Arts ; en particulier, le portique du corps de logis central, figurant Diane, un cerf et quatre chiens, a orné la cour des Beaux-Arts avant d'être déplacé à nouveau vers Anet.

Cet ornement était à l'origine un automate : le cerf remuait la tête et les chiens remuaient la patte arrière gauche pour marquer les heures ; le groupe actuel est une reproduction, l'original ayant été fondu à la Révolution.

À Diane de Poitiers, morte en 1566, succède sa fille, Louise de Brézé, épouse de Claude de Lorraine, duc d'Aumale. En 1576, lorsqu'il épouse Marie de Lorraine d'Elbeuf, leur fils Charles de Lorraine, duc d'Aumale, reçoit Anet de sa mère. Engagé au sein de la Ligue dont il est l'un des principaux chefs, Charles de Lorraine contracte d'importantes dettes. Poursuivi par ses créanciers, il doit les laisser saisir Anet, qui est vendu en 1615 à sa parente Marie de Luxembourg, épouse de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur.

Ces derniers laissent pour héritière leur fille unique, Françoise de Lorraine, qui apporte Anet par mariage en 1609 à César de Bourbon, duc de Vendôme.

Celui-ci apporta des modifications nombreuses et jugées désastreuses : déplacement de la fontaine de Diane, remplacement et destruction des vitraux en « grisaille », transformation du parc et démolition de certaines de ses dépendances et de la galerie qui entourait les jardins (modifiés) ; mais par la création du grand canal il accrut les nappes d'eau. Il fit bâtir les deux pavillons et l'hémicycle entre l'aile gauche et la chapelle funéraire

Au château, il fit retirer les meneaux des fenêtres et les cordons de pierre passant d'une à l'autre, transformer les fenêtres du rez-de-chaussée en portes-fenêtres, plaquer une façade en bossage et orner l'étage d'une ordonnance de huit pilastres à chapiteaux ioniques au centre décoré d'un trophée guerrier de style Louis XIV, et exhausser de moitié les combles afin d'y gagner des appartements (état actuel).

On lui doit aussi le vestibule, élément le plus pur et authentique avec son sol carrelé en noir et blanc et son escalier « très hardi de conception » (Roux) à rampe en fer forgé à son chiffre, réalisé par un maçon local sur les plans de l'inspecteur des Bâtiments du Roi, Claude Desgots. Y fut placée une série de huit bustes d'empereurs romains dont on perd la trace après la vente de janvier 1798.

Le duc et la duchesse de Vendôme meurent l'un et l'autre en 1667, laissant Anet à leur fils, Louis de Bourbon, duc de Vendôme, mort à son tour en 1669. Louis de Bourbon Vendôme a pour successeur son fils, Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, mort sans postérité en 1712. Ce dernier laisse Anet à sa veuve, Marie-Anne de Bourbon-Condé, fille d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé. Celle-ci meurt en 1718, laissant Anet à sa mère, Anne de Bavière, princesse de Condé, morte en 1723.

Le site du château d'Anet : https://www.chateau-d-anet.com/

Le CIR d'Anet - Centre d'Interprétation de la Renaissance : https://cir-anet.fr/

Retour