Détails du terme - Abondant (Château) 3e partie

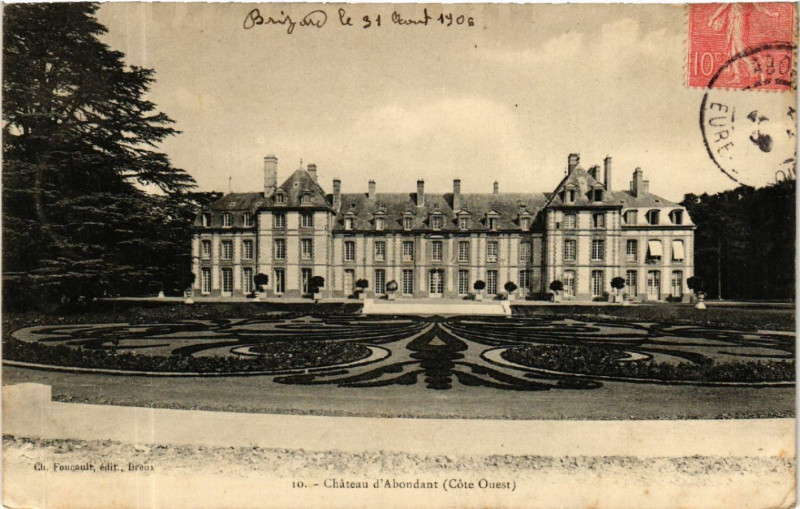

Abondant (Château) 3e partie

Aujourd'hui

Centre médico-social

En 1951, le domaine fut transformé en établissement médico-social comptant jusqu'à 106 lits, dont 104 médicalisés, sous la forme de cure médicale, dans lequel sont accueillies des personnes âgées qui présentent des difficultés sociales et/ou avec des pathologies invalidantes. Il est alors géré par une association propriétaire du domaine, réunissant des communes des environs d'Anet ; dans le cadre d'accords passés avec l'Organisation internationale pour les réfugiés et le ministère des Affaires étrangères, l'association se consacre à l’accueil de vieillards réfugiés ou apatrides, notamment des « Russes blancs » et, après 1954, des ressortissants du Sud-Est asiatique ; cette obligation d’accueillir des réfugiés apatrides a disparu en 1993.

Depuis 1999, le centre gérontologique reçoit ses pensionnaires dans de nouveaux locaux construits dans l’enceinte du parc du château ainsi que dans l'ancienne orangerie, réhabilitée.

Logements locatifs

Après une longue période d'abandon, le château est acquis en 2016 par le groupe François 1er, restauré et découpé en 54 logements locat

Morcellement et lotissement du parc

En dépit de son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1928, qui impose théoriquement un périmètre de protection de 500 mètres autour du monument, le parc avec ses bois, attenants à la forêt domaniale de Dreux, est démantelé et loti de pavillons à partir de 1965, certains se situant à moins de 50 mètres du château. Le lotissement se poursuit dans les années 2000.

L'avenue en perspective de l'entrée longue de deux kilomètres est également abattue dans les années 1970.

Décoration intérieure

L'escalier d'honneur, pourvu d'une rampe de ferronnerie, a été créé par Mansart de Jouy entre 1747 et 1750. La décoration intérieure constitue un ensemble décoratif du milieu du XVIIIe siècle français unique.

Date également de ces importants travaux de mise au goût du jour le "salon de pékin" ainsi nommé :

soit, en raison des trois dessus-de-porte de jeux d'enfants chinois représentant la musique, la danse, la pêche chinoise, le jeu d'échecs, la balançoire et l'apprentissage de la comédie, peints en camaïeu gris-bleu par Jacques de Sève, dessinateur qui fournit des illustrations pour L' Histoire Naturelle de Buffon, qui orna de motifs chinois d'autres pièces de la demeure.

soit, selon l'usage de désigner les pièces du nom de leur décor ou de leur couleur dominante, du fait du décor mural textile originel appelé pékin, à motifs également chinois de fleurs et de branchages.

En harmonie avec la couleur de cette partie du château, les lambris, furent peints en vert très clair mêlé de gris et rechampis en chipolin vert d'eau par Jean-François Chevalier, chargé des "peintures d'impression"[2] et collaborateur de Mansart de Jouy, qui les dessina et les fit exécuter à Paris par le menuisier François-Simon Houlié (1710 ? - 1787), avant d'être expédiés sur place; Mabille précise que le sculpteur des ornements de style Rocaille est inconnu.

Ils étaient assortis à une cheminée en marbre de Sarrancolin sculptée par le marbrier du Roi Louis Trouard, et à un meuble (mobilier) livré par le menuisier Michel Cresson, comprenant quatre consoles « se répondant deux à deux », deux bergères et deux canapés dont - détail raffiné suggéré par Jacques-François Blondel - le centre du dossier était incurvé afin d'épouser le cadre inférieur des boiseries, et quatre fauteuils dits « à la Reine » ; tous les six sièges étaient garnis d'une broderie de soie au petit point sur canevas ; ce mobilier, inventorié notamment en 1751, 1757, 1783 et 1786, resta en place jusqu'en 1902.

Deux de ces fauteuils probablement décapés et dépourvus de leur garniture d'origine réapparurent lors de la vente de la collection Jacqueline Delubac à Paris le 16/03/1998 (n° 43 du catalogue) ; leur revers conservait des traces de peinture verte semblable à la couleur d'origine visible sur les autres sièges (une autre partie de ce mobilier était alors conservée par "la descendance").

En 1887 l'architecte Hippolyte Alexandre Gabriel Walter Destailleur (Mabille écrit d'Estailleur) dressa un plan du salon (Archives Nationales), qui est par ailleurs représenté à cette époque sur une rare photographie (coll. Association de Sauvegarde de l'ancien domaine de Crécy) qui montre, sous le lustre originel en bronze argenté et cristal (accompagné d'appliques en fer blanc et fleurs d'émail « au naturel ») un ameublement du XIXe comprenant au centre une borne capitonnée surmontée d'un palmier... ce qui laisse supposer que le mobilier de Cresson, peut-être jugé alors trop précieux ou pas assez confortable, fut déplacé ou remisé.

Après 1903 c'est dans un espace spécialement conçu pour le recevoir au premier étage de l'hôtel parisien de la comtesse Lafond (37, rue de Villejust, depuis Paul-Valéry) par un architecte inconnu, qui fit poser une frise surmoulée (selon Bruno Pons) sur celle créée en 1709 par Boffrand à l'hôtel de Mayenne sous un plafond surhaussé "en calotte" (alors que celui du salon d'Abondant était plat), que fut habilement remonté cet ensemble décoratif quasi complet des années 1750 illustrant à la fois le goût récurrent des élites pour l'Exotisme et "l'assagissement du style Rocaille" (Muriel Barbier, département des Objets d'Art du Musée du Louvre). Une importante (2,50 m x 4 m) peinture provenant du château, représentant le passage du Pô par le maréchal de Maillebois en 1746, signée de Rainville, fut marouflée pour être placée dans la salle à manger, et l'escalier d'honneur de l'hôtel reçut une réplique de la belle rampe en fer forgé de celui d'Abondant.

En 1955 cet ensemble fut à nouveau déplacé pour être remonté dans l'espace plus réduit d'une autre demeure parisienne de Mme de Lafond, square Jasmin qui entraîna certaines altérations (diminution d'une porte et de trois panneaux, perte de la corniche et de quatre des onze traverses à agrafes surmontant les fenêtres)... d'où elle fut démontée une troisième fois vers 1982 avant que son achat soit proposé en 1988-1989 au Musée du Louvre, à qui les laboratoires Lafon offrirent finalement boiseries, cheminée et mobilier, qui présente depuis mars 1994 les boiseries remontées dans leur intégralité (reconstituée) la cheminée en marbre Sarrancolin, le lustre, les quatre consoles, les deux canapés et les deux bergères ; six chaises de même origine, portant l'estampille de Michel Cresson, viennent compléter l'ensemble en 2019.

Sources :

https://www.abondant-village.com/monuments-historiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Abondant